Le sabotage au travail peut-il permettre d’éviter la guerre, ou contribue-t-il au contraire à la provoquer ?

En situation de surproduction[1] ou de sous-exploitation ‘normale’ de l’appareil industriel, la mise hors service de moyens de production par le sabotage est compensée par la mise en fonction de capacités inutilisées. À mesure que les destructions se font plus fréquentes, les remplacements devraient devenir plus compliqués et le chômage augmenter. Que ce soit en sollicitant l’aide de leur entourage ou celle de la collectivité, les chômeurs continuent à consommer mais ne produisent plus, ce qui fournit une autre partie de la solution ; sauf si les chômeurs sont trop poussés à chercher du travail, ce qui a un effet modérateur sur les salaires, et donc sur la consommation [ou bien si le chômage a déjà atteint un niveau élevé, auquel cas les salaires sont moins comprimables]. [Même si le chômage a une incidence sur les salaires, le revenu total de la force de travail se restreint plus vite que sa consommation.]

Si cette incitation au travail n’a pas lieu, une recrudescence du chômage due à un développement du sabotage ne devrait avoir qu’un impact limité sur les salaires nets réels : le rééquilibrage en faveur de la consommation serait inflationniste*, mais le passage à une tranche d’imposition supérieure pour les cotisations sociales (qui payent les chômeurs) est assez favorable puisqu’à l’inverse de l’impôt – en théorie progressif – sur le revenu, ces cotisations sont proportionnelles à la rémunération (régressives pour les salaires les plus élevés). On peut donc conseiller à ceux qui bossent de détruire leur outil de travail et se la couler douce.

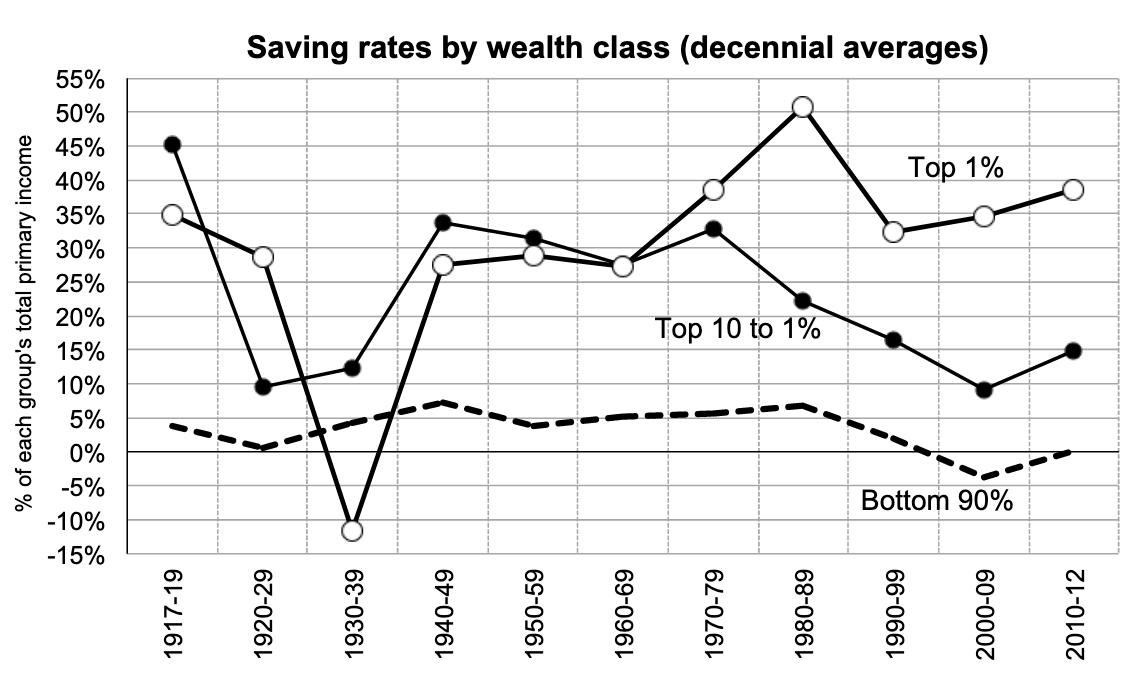

C’est la peur du chômage qui permet de faire pression sur les salaires. Une façon de contrecarrer l’accroissement des inégalités consiste à élever les allocations de chômage (une revendication possible avec la menace du sabotage), ce qui ne peut que contribuer à augmenter les salaires nominaux. Les coûts supplémentaires pour les employeurs devraient alors être répercutés au moins en partie sur les prix. L’inflation a un effet (mitigé) de transfert des épargnants nets vers les emprunteurs nets, autrement dit des ménages les plus riches vers les plus pauvres, mais aussi vers l’État et les entreprises. Si les banques centrales réagissent comme de coutume par un relèvement des taux d’intérêt*, l’investissement faiblement productif devrait en pâtir, et la surproduction pourrait s’aggraver même si le chômage progresse… heureusement le sabotage sollicite de la force de travail pour les réparations.

Ponctionner les riches pour donner aux pauvres a peu de chances d’augmenter le revenu des premiers, et donc de préserver le profit et d’éviter la guerre. Le sabotage augmente les coûts de production, ce qui élimine la concurrence la plus fragile. Si l’on supprime la nécessité, pour reprendre des parts de marché, de toujours gagner davantage en productivité, et avec elle l’incitation à produire encore plus, on se débarrasse simultanément d’une partie de la pression à la baisse sur le volume des salaires et de celle sur les ressources[2].

Il semble judicieux de synchroniser cet effort internationalement afin d’éviter une fuite des capitaux. Cette nécessité de coordination était déjà présente au début des années 1910 en France, quand l’organisation de combat a cherché à aiguiller le sabotage dans le cadre d’une grève des cheminots [attention, la marche vers la première guerre mondiale est sans doute davantage une période de surproduction que de sous-consommation, même si les deux peuvent mener au conflit]. Comme l’a souligné Jaurès dans sa critique élaborée de cette méthode de lutte, l’action isolée, qui en est caractéristique, échappe à tout contrôle. L’attentat de Pont-de-l’Arche, en 1911, semble avoir signé l’arrêt de décès du sabotage comme pratique syndicale d’avenir.

Absentéisme et dynamite aux USA avant la Grande Guerre

La mobilité géographique de la force de travail aux États-Unis[3] ne semble pas lui rapporter beaucoup, mais si elle gène sa syndicalisation, elle lui donne en revanche l’occasion de faire circuler les idées subversives, dont celles en vogue sur le vieux continent. L’absentéisme d’un seul ouvrier peut peut-être faire boule de neige, si la charge de travail supplémentaire pour les autres accentue leur mécontentement ? [il doit plutôt s’agir d’une crainte patronale, et pas forcément particulièrement de cette époque]

Le ralentissement volontaire de la production sous la forme d’activités subversives comme le sabotage, l’absentéisme ou la démission non-annoncée semble être un phénomène inconnu aux USA en 1904. En revanche on suspecte les ouvriers d’en faire le moins possible, pas seulement par paresse mais aussi pour maximiser les besoins en main d’œuvre et par là réduire le chômage et la pression que ce dernier exerce sur les salaires. Le taylorisme se targue d’apporter des réponses à ce problème. On compte sur lui pour augmenter la productivité sans avoir à retrouver les salaires d’avant la dépression de 1907 – en fait on n’adopte souvent de l’organisation scientifique du travail (OST) qu’une seule composante, celle consistant à ajuster la paye selon les résultats, ce qui se traduit par une rémunération incertaine tant que l’ouvrier est tenu responsable des problèmes liés aux machines. Est-ce un aveu d’incapacité de la part de spécialistes du management censés élaborer la méthode de travail parfaite pour chaque poste ?

Le travail avec les machines cause davantage d’accidents, et l’obligation d’indemnisation par les employeurs après 1910 renforce le contrôle de ces derniers sur l’environnement du travail. La dégradation de ses conditions et l’augmentation de son rythme sont accusées de provoquer sabotages, syndicalisation et résistance passive, du type des ralentissements volontaires et abandons de poste à l’été 1911.

Taylor suggère de limiter la sociabilité entre les travailleurs par une supervision vigilante et des rotations fréquentes ; la standardisation de l’équipement des usines et la rapidité d’apprentissage de leur utilisation facilite la circulation des ouvriers d’une usine à l’autre. La transition vers une production moins dépendante des ouvriers qualifiés rend cependant la formation interne plus nécessaire.

Des tentatives d’accompagnement ‘bienveillant’ du personnel ont déjà eu lieu au moment des premiers succès électoraux du parti socialiste après sa création en 1901. La National Civic Federation (NCF) s’intéresse à la négociation collective avec les syndicats d’ouvriers qualifiés, vue comme un moyen d’aiguiller le militantisme des travailleurs sur un terrain favorable au maintien du système capitaliste. Mais la répression sanglante des luttes sociales – dont l’Amérique est coutumière – reprend de plus belle et interrompt temporairement ce processus. Quelques corporations, qui se sont constituées au tournant du siècle pour concentrer le capital tout en échappant aux lois anti-trust, commencent alors à essayer de désamorcer le mécontentement de leurs employés par des programmes de logement, de restauration collective, ou parfois de retraite et d’assurance-santé.

La vague de grèves des années 1909-1913 (au cours de laquelle le parti socialiste s’est prononcé contre le sabotage, promu en revanche par le syndicat des International Workers of the World) aboutit au massacre de Ludlow, suite auquel Rockefeller se lance dans la promotion du capitalisme-providence. Le dynamitage de plusieurs chantiers à travers le pays, ainsi que du très anti-syndicaliste Los Angeles Times, semble amener le pouvoir politique à soutenir à l’inverse le modèle de la négociation collective. En fait Rockefeller, avec son quasi-monopole du raffinage et de la vente de pétrole, bien que déclinant depuis le tournant du XXème siècle (il raffine encore 80% du pétrole américain en 1911), n’a pas grand chose à gagner à la hausse des coûts de production que l’on peut attendre d’un syndicalisme autonome : en revanche pour les secteurs industriels où la compétition est acharnée, comme pour celui de l’acier, on peut très bien se satisfaire d’une élimination des concurrents trop fragiles. En 1926, le Congrès votera le Railway Labor Act, qui contraint les employeurs à négocier avec les syndicats et interdit la discrimination contre les employés syndiqués.

La guerre modifie le rapport de force

La première guerre mondiale bloque l’afflux de travailleurs étrangers aux États-Unis : la pénurie d’ouvriers fait pencher le rapport de force en faveur de ces derniers, et le recrutement syndical commence à être visible. En 1916 arrive une vague revendicative de grande ampleur, puis c’est l’entrée en guerre en 1917. Les services du personnel scrutent les taux de rotation de la main d’œuvre, qu’ils considèrent être un indice des grèves à venir. Le welfare-capitalism fait ses vrais débuts : rémunération basée sur l’ancienneté, formation et promotion interne… Des avantages jusque-là réservés aux membres des syndicats (paiement équitable, protection contre les licenciements) sont étendus à l’ensemble des salariés des entreprises concernées, ce qui peut nuire à la généralisation de la négociation collective – obtenue avec les syndicats de l’American Federation of Labor (AFL) en contrepartie d’accords de non-appel à la grève[4]. Les militants moins conciliants peuvent connaître la prison. Le sabotage est évidemment associé à de la trahison.

Même si l’on s’inquiète de la suspicion envers les employeurs que peuvent causer l’attribution de récompenses conditionnées à la présence, la peur de perdre les avantages sociaux récemment acquis jouera un rôle dans l’échec des grèves d’après la première guerre mondiale. Pourtant les réformes de l’emploi avancent beaucoup moins vite dans les années 1920, et reculent dans certaines entreprises, où l’on redonne aux contremaîtres le droit d’évincer du personnel. Des mesures sont prises pour largement restreindre les flux migratoires : avec le surplus d’épargne dû à la guerre, on peut craindre une révolte capable de tenir la distance. La discrimination opère vis-à-vis des immigrants du sud de l’Europe, considérés comme davantage insoumis. La hausse des salaires réels amène à la recherche de gains de productivité. Avec la montée du chômage (qui ne nuit pas nécessairement aux salaires de ceux qui gardent leur emploi), la part des profits augmente – alors même que le taux de profit baisse. Le coup d’arrêt donné à l’immigration se comprend alors aussi par la volonté de préserver une demande pour une production qui, de toute façon, ne nécessite pas davantage de travail.

Une main d’œuvre moins immigrée doit désormais plus souvent prendre en compte les aspirations de la famille, ce qui peut signifier que face à un travail difficile, dégradant et/ou mal payé, agir passe moins par en changer (les employeurs détenant régulièrement un quasi-monopole de fait dans un secteur géographique donné) que par ajuster l’intensité de son effort➤. On observe alors une inversion de la tendance à la sédentarité avec le niveau socio-économique. Cette plus faible mobilité géographique contribuera à partir des années 1930 à un syndicalisme réduisant d’autant plus la rotation du personnel. Les syndicats américains dans leur ensemble subissent une chute des effectifs dans les années 1920 – qui affecte notamment ceux de la production en série, où les coûts de remplacement du personnel sont très faibles. Les syndicats de la construction et des transports se portent bien, sans doute du fait de la faible concentration de ces secteurs et de l’impact que peut y avoir le sabotage. Après 1933, les services du personnel et les réformes de l’emploi reprennent de la vigueur, tout comme les syndicats. [Ceci peut s’expliquer au moins en partie par la ré-application de la stratégie de guerre sociale de manœuvre par le Comintern, avec pour effet possible une préservation des salaires malgré la hausse du chômage.] Le souci des travailleurs de préserver l’emploi provient dès lors peut-être en partie de la volonté de conserver une stabilité permettant l’organisation collective. Recueil des plaintes, négociations collectives et grèves sont autant d’alternatives au départ de l’entreprise.

la suite plus tard

Notes

1. La crise de surproduction est engendrée par la tentative de maintenir le taux de profit : la sous-consommation qui en résulte fournit les conditions de l’impossibilité à écouler la production, mais la hausse des salaires n’enraye en rien le mécanisme. Pour prévenir la baisse des prix, plusieurs stratagèmes sont employés : accords entre les principaux producteurs, hausse des salaires et amélioration des conditions de travail (ce qui met hors-jeu une partie de la concurrence), développement du commerce international conjoint à l’utilisation à l’étranger du surplus de capitaux. Mais le second conflit mondial a quasiment démontré que seule l’entrée en guerre, provoquant la brusque montée de la demande sous l’impulsion de l’État, résout (temporairement) le problème. La destruction de capacités de production concurrentes parachève ce succès, mais bientôt on regrettera la demande en provenance des marchés étrangers.

2. Maintenir la quantité de profits alors que le taux de profit chute implique une combinaison de baisse des salaires et de hausse de la production, d’où la crise de surproduction.

3. L’industrialisation en Europe diminue les besoins en main d’œuvre, ce qui entraîne un surplus de capacités de production par rapport aux moyens de la population, et en parallèle une accumulation de capitaux sans débouchés domestiques. L’exportation de ces capitaux permet l’exportation de la production excédentaire, et c’est d’ailleurs un des moteurs de l’expansion coloniale – cependant les principaux marchés convoités restent ceux des pays occidentaux. Les Américains ne font pas confiance à leurs banques (lire The Great Rebalancing, de Michael Pettis, pp. 166-7, ainsi que son article de 2018 High Wages Versus High Savings in a Globalized World ; lire aussi David Harvey, Marx, Capital and the Madness of Economic Reason, p. 36), et les capitaux étrangers sont les bienvenus aux États-Unis, où l’on réceptionne aussi une importante force de travail européenne en surplus. Comme celle-ci accepte difficilement la discipline du travail en usine, parle mal l’anglais, et qu’elle est facilement divisée, on opère autant que possible à sa substitution par des machines. Les immigrés européens contribuent dans ce contexte à faire pression sur les salaires et à faciliter ainsi l’accumulation de capital fixe (l’affectation de la production à l’équipement de l’industrie). Jusqu’au début des années 1920, on constate aux USA de fréquents changements de personnel (surtout des démissions) et un absentéisme suffisant pour qu’on le combatte. Les vagues successives d’apport de main d’œuvre étrangère expliquent en bonne partie la rotation du personnel : beaucoup parmi les immigrés souhaitent retourner au pays une fois le pécule escompté mis de côté – ou après un retournement défavorable des conditions économiques. La difficile acclimatation aux conditions de travail y joue aussi un rôle, tout comme le peu d’autres moyens de protestation : pas de syndicats de masse, et les grèves, si elles peuvent être d’envergure en période de reprise économique, sont en ce cas accompagnées d’une hausse des démissions. Les arrivées d’Européens contribuent par ailleurs à maintenir la tradition d’itinérance de la main d’œuvre qualifiée. Les perspectives d’évolution professionnelle sont limitées, et les entreprises ne cherchent pas à garder leurs employés quand l’économie ralentit. Si celle-ci repart et que le chômage diminue, la peur du licenciement se réduit et (paradoxalement ?) les contremaîtres n’ont plus que ce dernier pour préserver la discipline.

4. Car c’est bien pour empêcher le renforcement du syndicalisme que se mettent en place les réformes de l’emploi au sein des grandes entreprises : les programmes d’intéressement aux bénéfices sont surtout adoptés là où l’activité syndicale est modérée ou inexistante ; et dans les années 1930, quand les garanties de réembauche et la promotion interne reviendront au goût du jour, ce sera là où l’on craint l’implantation syndicale. Le motif avancé d’une baisse des coûts de rotation de la main d’œuvre a moins lieu d’être à l’ère de l’OST, bien que certains secteurs (dont ceux de la construction, du transport, du loisir et de l’impression) conservent des coûts de remplacement élevés. On avance qu’un taux de rotation du personnel trop faible oblige à des relèvements occasionnels voire réguliers du salaire horaire. L’argument économique montrera sa faiblesse dans les années 1920, quand les conflits avec les employés seront maîtrisés et le capitalisme-providence laissé en suspens ![]()

![]()

![]() – même si l’on doit convenir que la rotation de la main d’œuvre elle aussi perd alors de l’importance. L’adoption après 1933 de mesures visant la satisfaction du personnel permet des gains de productivité (rotation plus faible, formation améliorée et meilleure volonté des employés), mais ces effets ne sont ni évidents à l’époque, ni de grande ampleur. Pendant la première guerre mondiale les spécialistes du management sont à l’affût de tout ce qui pourrait voir grandir les dépenses affectées à leur profession. Le pouvoir laissé aux contremaîtres de congédier les ouvriers dans le contexte de la déshumanisation du travail est aussi présenté comme le risque de voir apparaître soit une conscience de plus en plus aiguë de l’injustice, soit des désirs inconscients refoulés. Ce sont ces désirs sur lesquels s’appuiera Edward Bernays, neveu de Freud, pour révolutionner la propagande étatique et commerciale. On remarque pendant les deux premières décennies du XXème siècle les débuts d’une consommation de masse des loisirs, ce qui peut signaler des revenus plus confortables – ou leur baisse et donc une plus faible attractivité du travail (c’est ce qui a lieu : dans les années 1900 et 1910, la progression des salaires réels freine, puis stagne et s’inverse), mais aussi une plus grande insatisfaction vis-à-vis de ses conditions.

– même si l’on doit convenir que la rotation de la main d’œuvre elle aussi perd alors de l’importance. L’adoption après 1933 de mesures visant la satisfaction du personnel permet des gains de productivité (rotation plus faible, formation améliorée et meilleure volonté des employés), mais ces effets ne sont ni évidents à l’époque, ni de grande ampleur. Pendant la première guerre mondiale les spécialistes du management sont à l’affût de tout ce qui pourrait voir grandir les dépenses affectées à leur profession. Le pouvoir laissé aux contremaîtres de congédier les ouvriers dans le contexte de la déshumanisation du travail est aussi présenté comme le risque de voir apparaître soit une conscience de plus en plus aiguë de l’injustice, soit des désirs inconscients refoulés. Ce sont ces désirs sur lesquels s’appuiera Edward Bernays, neveu de Freud, pour révolutionner la propagande étatique et commerciale. On remarque pendant les deux premières décennies du XXème siècle les débuts d’une consommation de masse des loisirs, ce qui peut signaler des revenus plus confortables – ou leur baisse et donc une plus faible attractivité du travail (c’est ce qui a lieu : dans les années 1900 et 1910, la progression des salaires réels freine, puis stagne et s’inverse), mais aussi une plus grande insatisfaction vis-à-vis de ses conditions.