La réouverture des frontières aux échanges commerciaux après la seconde guerre mondiale donne aux Européens l’accès à des marchés d’importation et d’exportation qu’ils n’ont jamais connus aussi étendus [surtout par le commerce intra-européen à partir des années 1960]. Le choix américain de lutter par le déficit public contre le recul de l’investissement dans un contexte de surproduction (il s’agit d’utiliser les capitaux inemployés sans augmenter l’imposition) n’empêche pas le taux de profit d’être menacé (les profits ‘supplémentaires’ étant extraits du capital, et non accumulés) et le capital s’exporte où il est davantage rémunéré : le Vieux Continent et le Japon en profitent pour rattraper leur retard technologique tandis que les gains de productivité aux USA sont freinés par les dépenses militaires[1].

une raison de faire tomber l’URSS

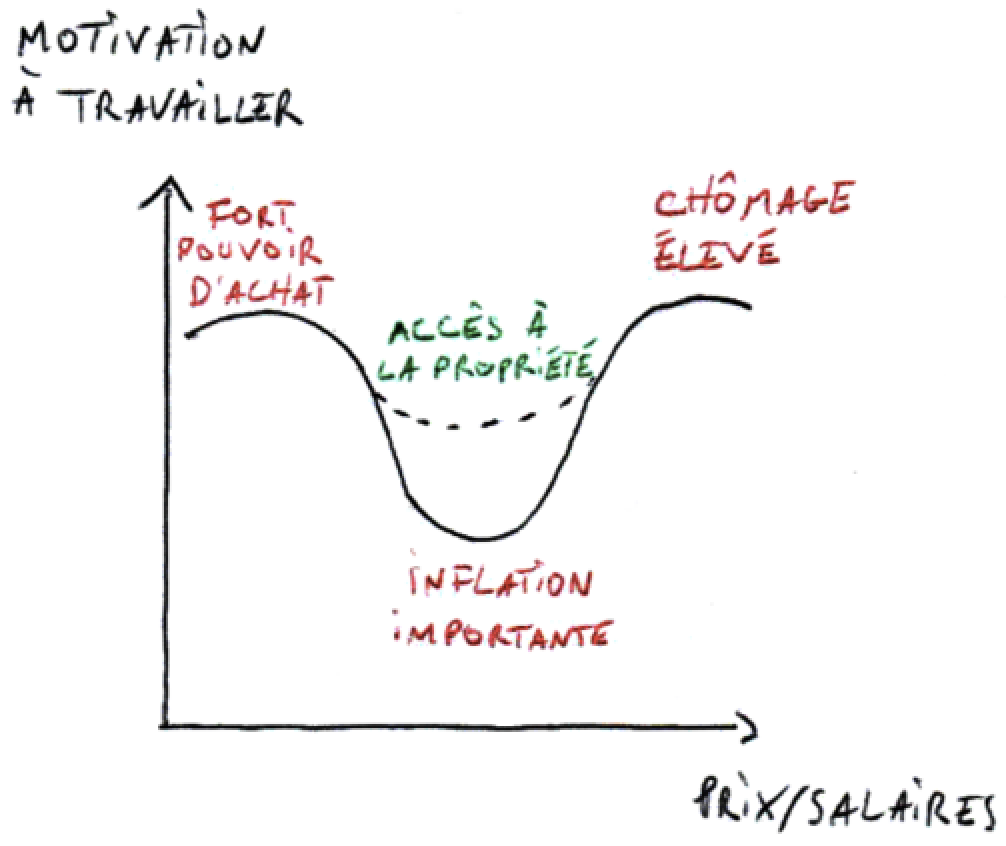

Après l’élimination physique d’un grand nombre de militants durant la seconde guerre mondiale (la moitié des déportés politiques français reviennent d’Allemagne), l’exode rural – aidé par les exportations agricoles américaines – permet une modération salariale qui facilite les gains de productivité [en affectant les ressources en priorité à l’appareil productif – cependant les salaires faibles ne constituent pas en eux-mêmes une incitation à la mécanisation]. Ceux-ci réduisent le coût de reproduction de la force de travail mais les salaires de la classe moyenne en formation sont défendus par la combinaison d’un plein-emploi (pas dans toutes les régions) qu’on cherche à atteindre, puis maintenir (c’est la Guerre Froide➤, mais la cause se trouve peut-être surtout du côté de l’État-Providence, rendu nécessaire au capitalisme européen pour affronter la concurrence américaine), et d’une économie qui s’industrialise, s’accommodant d’une paie ‘généreuse’ – compensée par la meilleure productivité. Si les ouvriers sont remplaçables par des machines, le chômage ne se mettra à progresser sérieusement qu’à partir de 1974 ; et pourtant plus d’un million de femmes supplémentaires entrent sur le marché du travail dans la décennie qui suit le milieu des années 1960 [il est tentant de penser que l’allègement des tâches domestiques avec l’équipement des ménages a contribué à ce déplacement de l’activité féminine, avec pour corollaire un investissement moindre dans la productivité industrielle, et ce faisant un remplacement plus lent de l’homme par la machine] ; un chiffre il est vrai compensé environ pour moitié par la croissance des universités – mais environ 700 000 immigrés s’installent dans l’hexagone au cours de la même décennie➤. On préfère tout de même éviter la surproduction (les bas salaires sont tellement à la traîne qu’on pourra les rehausser – nominalement – de 30 % en France en 1968[2]), d’où l’agrandissement du parc immobilier➤ (ce qui facilitera l’accès à la propriété dans la période d’inflation qui s’amorce[3] – cette dernière a dû permettre la stabilisation de l’investissement). À mi-chemin des années 1960 a ainsi lieu la rencontre paradoxale entre l’extension du pouvoir d’achat et le désengagement de l’investissement industriel ![]() – possiblement lié à la montée de la révolte➤➤ (laquelle a par ailleurs des chances de réduire le besoin de consommer, facilitant la constitution d’une épargne) et/ou à l’insatisfaction prévisible de la génération du baby boom – amenant à la saturation des capacités de production.

– possiblement lié à la montée de la révolte➤➤ (laquelle a par ailleurs des chances de réduire le besoin de consommer, facilitant la constitution d’une épargne) et/ou à l’insatisfaction prévisible de la génération du baby boom – amenant à la saturation des capacités de production. ![]()

Favoriser la production de biens d’équipement* pour l’industrie au détriment des biens de consommation n’est pas envisageable car l’impossibilité de gagner grandement en productivité fait pencher le rapport de force du côté des travailleurs, et de toute façon on ne veut pas porter davantage atteinte à l’incitation au travail [le capital n’est pas forcément uni sur ce point]. L’accélération du commerce mondial accorde aux consommateurs une utilité à leurs salaires en hausse[4]. Les premiers abribus à affiches sont déjà installés, mais les dépenses publicitaires, si elles augmentent toujours, décrochent temporairement du PIB. ![]()

![]() Les budgets de recherche et développement subissent des coupes.

Les budgets de recherche et développement subissent des coupes.

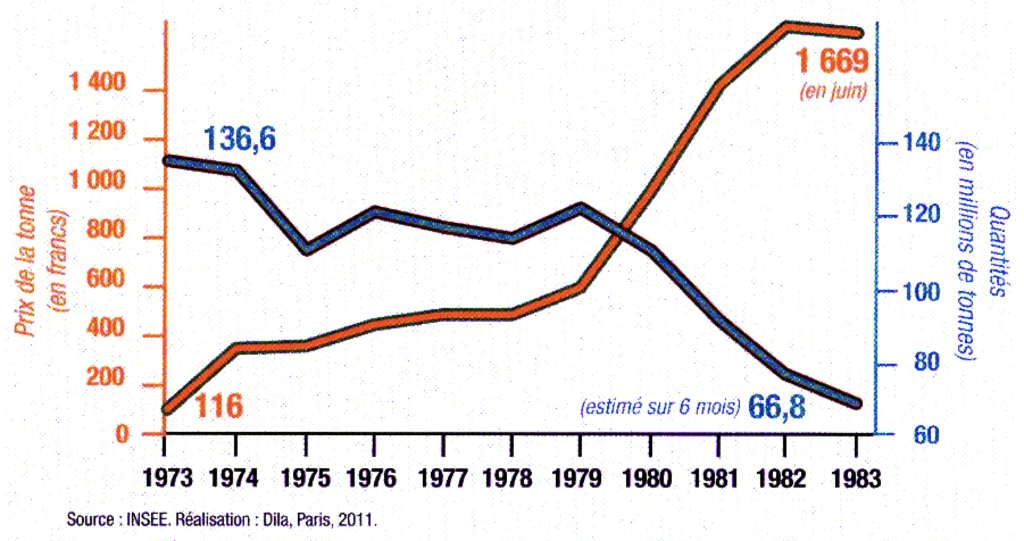

Après le premier choc pétrolier, l’inflation* – inévitable quand la production est en retard sur les salaires – devient telle que l’investissement finit par en faire les frais, et le chômage – accentué par la démographie – commence à augmenter➤. Mais dans les « pays en voie de développement », l’emprunt pour l’industrialisation est admis sous la pression des pétrodollars et d’une large demande pour les matières premières (relativement aux machines). Le piège de la dette se referme au moment où la détente entre les deux blocs prend fin : l’objectif idéologique de la croissance est remplacé entre autres par les contre-chocs pétroliers de 1982 et 1986.

volume des importations françaises de pétrole – L’économie française de 1914 à nos jours, La documentation française

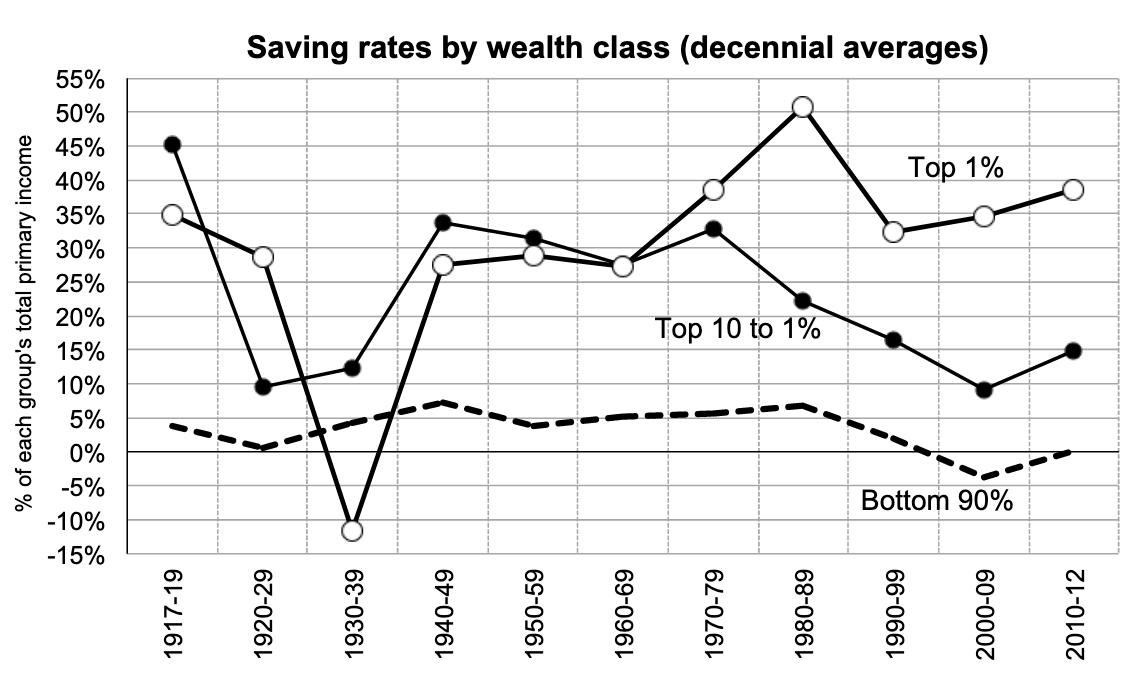

Si la pression sur les salaires obtenue grâce au chômage de masse devrait dès lors laisser à l’industrie la possibilité de remettre en selle le progrès technologique, la recherche ne retrouve pourtant pas son niveau de financement du début des années 1960. On conçoit qu’il serait contre-productif de voir les prix baisser quand on cherche à faire du chômage une raison de travailler. L’accroissement des écarts de richesse ![]() entretient la promotion du luxe, et – comme la hausse des loyers[5] – complémente une recherche d’emploi qui a tendance à voir son impact sur les salaires s’émousser quand on reste longtemps hors du marché du travail (sans même parler de l’impossibilité pour un inemploi déjà élevé de faire davantage pression sur les bas revenus).

entretient la promotion du luxe, et – comme la hausse des loyers[5] – complémente une recherche d’emploi qui a tendance à voir son impact sur les salaires s’émousser quand on reste longtemps hors du marché du travail (sans même parler de l’impossibilité pour un inemploi déjà élevé de faire davantage pression sur les bas revenus).

Dans ces conditions de faible investissement dans l’équipement industriel et de faible consommation, qui sait conserver une balance* commerciale positive est en bonne position pour recoloniser les pays encore fortement agricoles où la main d’œuvre est très bon marché.

Notes

1. Les améliorations graduelles de l’outil de production sont alors le forte des Européens, quand les Américains sont davantage doués pour les bouleversements en profondeur. Le renforcement de la concurrence internationale semble jouer davantage en faveur des premiers➤.

2. Un an plus tard, la hausse des salaires se propage à l’Allemagne, l’Italie et la Grande-Bretagne. Lire Perroux, Denizet, Bourguinat (1971), Inflation, dollar, euro-dollar, pp. 37-49.

3. En faisant reposer la stabilité du système financier sur la capacité des ménages à rembourser leur emprunt, l’accès à la propriété constitue un compromis social (les propriétaires endettés étant par ailleurs peu enclins à faire grève). Si la croissance n’est pas au rendez-vous, l’inflation est l’issue. ![]() Mais dans un contexte d’organisation avancée des travailleurs, les salaires s’alignent – et les politiques d’austérité* sont envisagées. Une fois propriétaires, les ménages sont incités à s’équiper et de multiples services accompagnent par ailleurs la péri-urbanisation. Il s’agit de faire circuler la valeur contenue dans le bâtiment et l’infrastructure afin d’opérer la réalisation indispensable à la production.

Mais dans un contexte d’organisation avancée des travailleurs, les salaires s’alignent – et les politiques d’austérité* sont envisagées. Une fois propriétaires, les ménages sont incités à s’équiper et de multiples services accompagnent par ailleurs la péri-urbanisation. Il s’agit de faire circuler la valeur contenue dans le bâtiment et l’infrastructure afin d’opérer la réalisation indispensable à la production. ![]() Ce phénomène international de soutien à la consommation a pu permettre de faire pression sur la demande domestique afin de se doter d’une monnaie forte tout en restant compétitif.

Ce phénomène international de soutien à la consommation a pu permettre de faire pression sur la demande domestique afin de se doter d’une monnaie forte tout en restant compétitif.

4. Le Smithsonian Agreement de décembre 1971 dévalue le dollar et rend ainsi plus abordables les exportations américaines. Mettre fin à la saturation de l’outil productif ne peut se faire qu’en augmentant la productivité ou en réduisant la consommation. La première option nécessite la seconde, tandis que la seconde est plus efficace sans la première. Moins de consommation pousse à gagner en productivité afin de compenser la baisse des prix par celle des coûts de production.

5. Surtout pour les célibataires en bas de l’échelle salariale. Le remplacement des subventions à la construction par l’aide au logement fournit un début d’explication de la part croissante prise par l’habitation dans les dépenses des ménages➤➤.