Quand on évoque les contradictions du capitalisme, on appuie la plupart du temps sur le retrait de la source de la plus-value*, le travailleur, du fait de la mécanisation, ou bien sur les limites écologiques à la croissance de la démographie (laquelle est peut-être davantage freinée par une précarisation accompagnée d’un déclin de l’agriculture de subsistance – certes lié aux tourments infligés à la nature). Si aujourd’hui on conçoit plutôt bien que la progression du niveau de vie* (des besoins) vient compenser les gains de productivité, la catastrophe environnementale en cours fait perdre de vue les capacités d’adaptation du capitalisme aux transformations les plus radicales. La vidéo ci-dessous explique succinctement la logique à l’œuvre.

Les extraits proviennent des films suivants : Mirrors (Alexandre Aja 2008), Los Olvidados (Luis Buñuel 1950), Fridge (Peter Mullan 1995), Los Angeles Plays Itself (Thom Andersen 2003), The Foreigner (Amos Poe 1978).

Suivent quelques éclaircissements et approfondissements.

l’origine de la valeur

En imaginant une économie de marché totalement robotisée, on ne pourrait trouver des clients que si ceux-ci en venaient à considérer que produire eux-mêmes, c’est-à-dire entrer en compétition sur le marché du fournisseur, n’est pas assez rentable. On devine la faible capacité d’accumulation* dans ces circonstances. Quand le travailleur est massivement présent sur le marché, c’est autant de consommateurs qui ne peuvent pas représenter une concurrence.

Non seulement le travail est nécessaire à un investissement soutenu, mais la valeur d’une marchandise est en lien avec la quantité de travail qu’elle a nécessité – d’un bout à l’autre de la chaîne de production. Les marchandises incorporent du travail et… d’autres marchandises (matières premières, biens intermédiaires, une part de l’équipement industriel à mesure que celui-ci se déprécie). Par récursivité, ne reste donc essentiellement que le travail pour établir la valeur.

Toutes les formes de travail n’ont pas la même valeur. Selon le salaire associé à un emploi (du fait par exemple du niveau de formation), la consommation de chacun varie – et avec elle le travail qu’elle nécessite (y compris le travail qualifié, dont on peut calculer l’équivalent en travail prolétaire par récursivité là encore).

La valeur provient-elle strictement du travail ? La présence de coûts non-salariaux dans l’activité des entreprises peut laisser subsister un doute. Le temps de travail qu’un employeur rémunère directement est moins cher pour lui que celui qu’il obtient, incorporé à la marchandise, de la part d’un fournisseur (auquel il faut accorder un profit). La déconnexion du prix et du temps de travail (total) devrait alors opérer par l’égalisation du taux de profit* entre les différents secteurs : plus la chaîne de production est fragmentée, moins une marchandise incorpore de travail (pour un même prix). On pourrait penser qu’il existe une tendance à l’égalisation du taux de plus-value (= taux d’exploitation = plus-value sur capital variable* = s/v) et de la composition en valeur (= capital constant* sur capital variable = c/v) : là où s/v est plus bas qu’ailleurs, la productivité du travail est manifestement faible. Comme du fait de l’égalisation du taux de profit (s/(c+v)), là où s/v est bas, c/v doit aussi l’être, l’incitation semble forte à y investir de façon à davantage mécaniser le secteur. Or on constate empiriquement que ratio capital-travail varie grandement d’un secteur à l’autre. ![]() Si une égalisation a lieu, c’est donc sur la longue durée : le textile, par exemple, était autrefois un secteur particulièrement mécanisé quand il figure aujourd’hui en bas du classement.

Si une égalisation a lieu, c’est donc sur la longue durée : le textile, par exemple, était autrefois un secteur particulièrement mécanisé quand il figure aujourd’hui en bas du classement.

On peut dès maintenant préciser que si au lieu d’acquérir des biens intermédiaires (par exemple), une firme décide de les produire elle-même, le temps de travail (total) n’en aura pas changé pour autant. En ce sens la valeur est assez strictement liée au temps de travail (pour un effort moyen), même si les prix (même moyens) n’ont pas de raison de s’aligner précisément. Mais par ailleurs, les distorsions entre prix moyen et temps de travail causées par l’indétermination de la composition en valeur et de la longueur de la chaîne de production sont compensées par au moins deux mécanismes. Premièrement, les secteurs où la part des coûts non-salariaux est élevée sont en général plus concentrés que les autres (quelques entreprises dominent le marché), favorisant des positions de monopole ou de monopsone. Si la mobilité du capital élimine la possibilité d’abuser sur le long terme d’une telle situation pour percevoir un bénéfice non-proportionnel aux coûts, il demeure que le taux de profit peut temporairement y être plus élevé qu’ailleurs. Deuxièmement, quand le prix d’une marchandise est, en comparaison avec les autres, plus élevé que le temps de travail qu’elle représente, il existe une incitation, en aval de la chaîne de production, à procéder à une intégration verticale. Il est d’ailleurs possible qu’avec l’identité de la masse des profits et de celle de la plus-value à l’échelle de l’ensemble du système (du fait de l’indispensabilité du travail humain à l’investissement, expliquée plus haut), l’intégration verticale dans un domaine soit facilitée par la séparation dans un autre. Paul Cockshott constate empiriquement, pour le Royaume-Uni, la corrélation du temps de travail (total) et des prix➤.

L’impossibilité d’achever la mécanisation dans le système capitaliste implique que la croissance de la productivité* ne pourra jamais permettre de sortir du dilemme social qu’elle engendre.

productivité absorbée

Le travail non-productif (dont l’impact négatif sur la productivité est d’ailleurs la définition même), par exemple celui propre au commerce ou à l’administration, vient lui aussi absorber les gains de productivité. C’est aussi le cas des dépenses de santé, quand elles sont liées à une dégradation des conditions de vie➤.

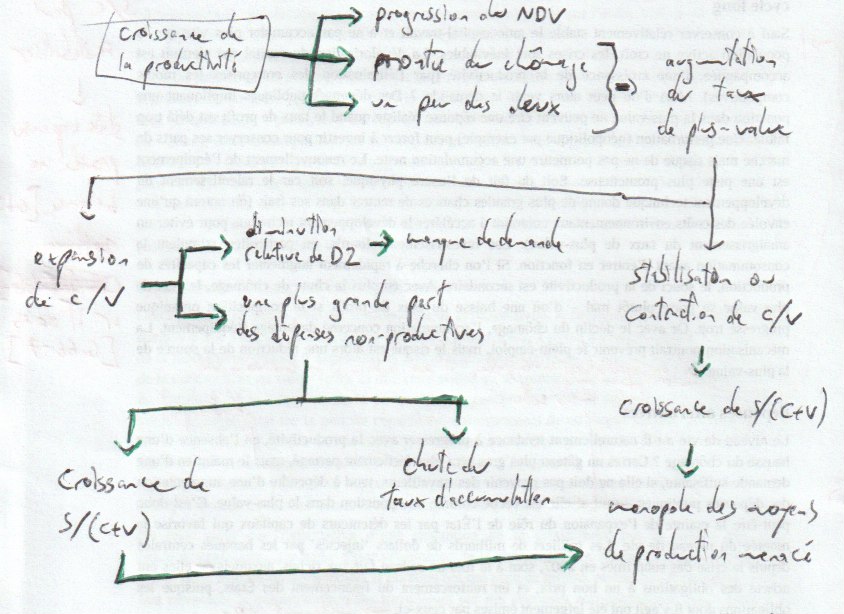

évolution de la composition organique

Outre le dilemme social posé par la croissance de la productivité, le capitalisme doit aussi affronter les dangers d’une évolution déséquilibrée des forces productives, à savoir travail et capital. La croissance de la productivité permet d’augmenter le taux d’exploitation (s/v), et le taux de profit dépend dès lors de la composition en valeur (c/v). Si elle reste stable ou se contracte, le taux de profit (s/(c+v)) prend de l’ampleur. Mais à la chute de la composition organique (c/(s+v), le dénominateur représentant le temps de travail total sur la période considérée) correspondent de nouveaux besoins exigeant surtout de la main d’œuvre (plutôt que du capital), ce qui menace le monopole de la classe dominante sur les moyens de production. Autrement dit, reproduire l’équipement industriel peut se faire très rapidement, faisant pencher le rapport de force du côté des travailleurs (lesquels pourraient par exemple devenir de sérieux concurrents le temps d’une grève accompagnée d’occupation d’usines).

Mais de toute façon, une stabilisation ou contraction de la composition en valeur quand le taux de plus-value augmente est improbable. En effet, si la demande doit venir de plus en plus de l’accumulation (un accord entre détenteurs des capitaux pour un montant suffisant de dépenses improductives peut toujours être remis en cause par de nouveaux épargnants / investisseurs), la montée du chômage qu’implique une stagnation du niveau de vie signifie une accumulation de capital constant plutôt que de capital variable – sauf si la démographie est suffisamment dynamique.

Dans le cas d’une croissance du taux de plus-value accompagnée d’une progression de la composition en valeur, soit la taille relative du département II diminue (ce qui pose de sérieux problèmes de demande), soit il faut remplacer la consommation des travailleurs par des dépenses non-productives. Mais alors si le taux d’accumulation ne chute pas, c’est que la part de la plus-value progresse plus vite celle du capital variable ne s’effondre, ce qui revient à une croissance du taux de profit – avec les mêmes inconvénients que ceux évoqués plus haut. En cas de baisse du taux d’accumulation, une fois que les dépenses non-productives ont presque totalement remplacé la consommation des travailleurs dans la formation de la demande pour les marchandises du département II, le taux de profit peut se stabiliser. Dans la mesure où les dépenses publiques sont nécessaires pour atteindre le montant de dépenses non-productives requis pour le maintien du niveau de production, les taxations (directes ou non, servant éventuellement à rembourser des emprunts) prélèvent une partie de la plus-value. L’incitation à la production en est réduite, mais les alternatives spéculatives ne sont pas forcément beaucoup plus rentables.

Dernières alternatives : la stagnation de la productivité par la hausse des coûts (environnementaux…), la progression du niveau de vie (possiblement inégalitaire, auquel on s’expose à terme à une surabondance d’élites – ce qui favorise les changements de régime), ou davantage de dépenses publiques. La nature de ces dépenses influe sur la répartition entre travail et capital, notamment car l’écart entre les salaires et les allocations de chômage est un critère de la compétition entre les travailleurs. Avec ce paradoxe qu’une plus forte imposition des salaires peut réduire l’incitation à chercher du travail, faisant grimper les salaires bruts.

cycle long

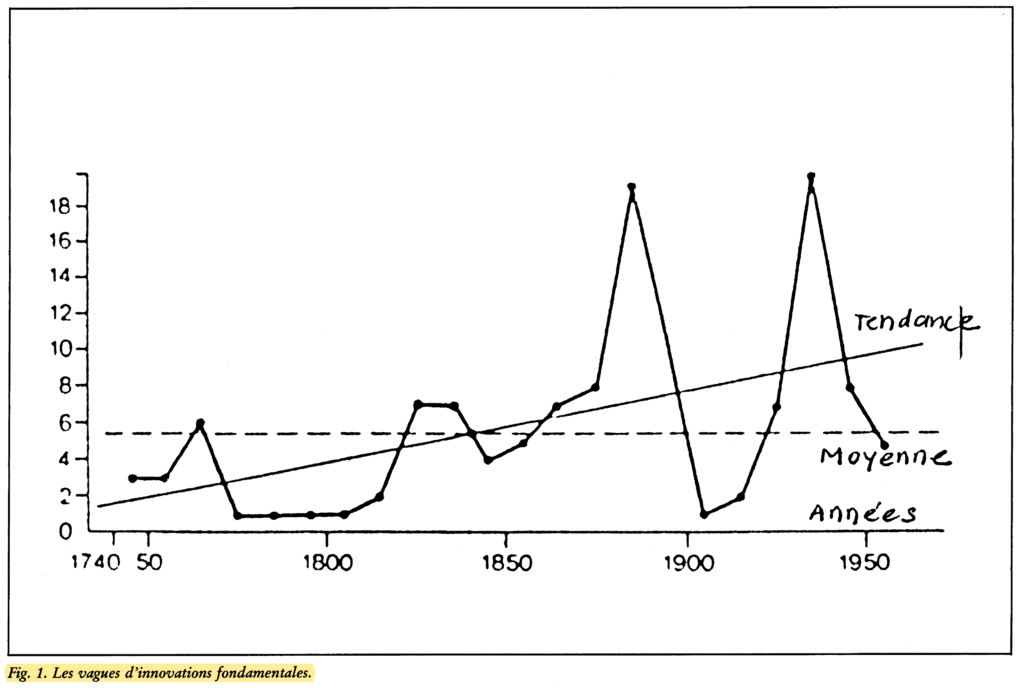

Sauf à conserver relativement stable le ratio capital-travail et à ne pas accumuler plus vite que la population active ne croît, les crises sont inévitables. La dévalorisation du capital qui s’ensuit est accompagnée d’une croissance de la productivité (par l’élimination des entreprises les moins compétitives). Mais d’où peut alors venir la demande ? Des dépenses publiques impliquant une ponction dans la plus-value ne peuvent être une réponse réaliste quand le taux de profit est déjà trop faible. Une perturbation (géopolitique par exemple) peut forcer à investir pour conserver ses parts de marché mais risque de ne pas permettre une accumulation nette. Le renouvellement de l’équipement est une piste plus prometteuse. Soit du fait de l’usure physique, soit car le ralentissement du développement technique donne de plus grandes chances de rentrer dans ses frais (on notera qu’une envolée des coûts environnementaux contraint à accélérer le développement technique pour éviter un amaigrissement du taux de plus-value). ![]() Les travaux de Gehrard Mensch sur l’adoption des inventions par les entreprises (ce qu’il appelle les innovations) montrent effectivement que les grandes vagues d’investissement se déroulent une fois que le développement technique a ralenti (après avoir atteint un pic quelques années après la crise majeure précédente).

Les travaux de Gehrard Mensch sur l’adoption des inventions par les entreprises (ce qu’il appelle les innovations) montrent effectivement que les grandes vagues d’investissement se déroulent une fois que le développement technique a ralenti (après avoir atteint un pic quelques années après la crise majeure précédente). ![]()

intensité du développement technique – Gehrard Mensch (1988), La technique en crise➤

L’arrivée sur le marché de ces innovations ne signifie pas leur large adoption (ou « diffusion »). En période de crise, l’investissement est au plus bas, ce qui ne permet pas de beaucoup gagner en productivité, même si les firmes les moins compétitives disparaissent. Une fois le pic d’innovation passé, investir présente moins de risque, et l’on cherche à gagner en productivité pour faire baisser les coûts (car la demande reste faible) – ce qui dévalue davantage le capital plus ancien. Simultanément, cette croissance de la productivité permet de réserver une plus grande part de la production à la plus-value, ce qui constitue, avec la recul de la vague d’innovation, un autre signal à même de relancer l’investissement.

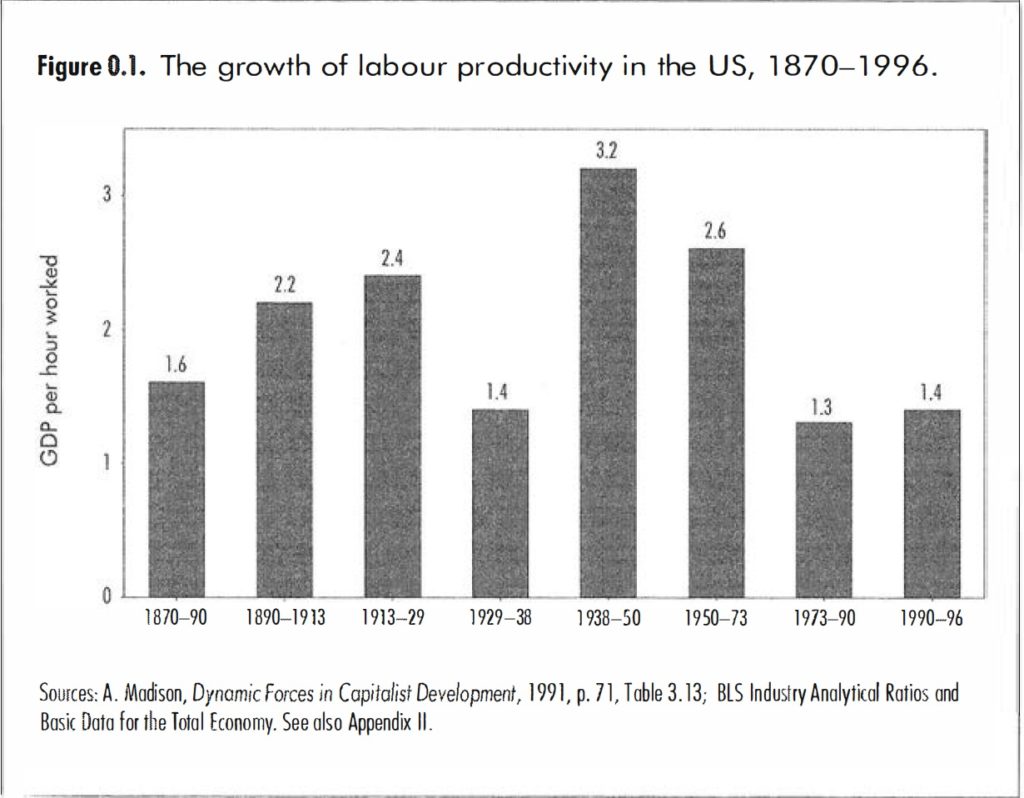

PIB réel par heure de travail aux USA – Robert Brenner (2006), The Economics of Global Turbulence

Les investissements lourds, en particulier, stimulent la consommation avant d’entrer en fonction. Si l’on cherche à rapidement augmenter les capacités de production, le souci de la productivité est secondaire. Avec en plus la chute du chômage, le taux de plus-value se porte plutôt mal – d’où une baisse du taux de profit si la composition organique progresse trop. Or avec le déclin du chômage, l’accumulation concerne davantage l’équipement. La mécanisation pourrait prévenir le plein-emploi, mais le risque est alors une réduction de la source de la plus-value. Si l’on parvient malgré tout à un certain équilibre, celui-ci est rendu précaire par le courant de fond des contradictions fondamentales évoquées dans les paragraphes précédents.

Deux mots sur les crises lentes, celles qui ne permettent pas une dévaluation rapide du capital. Cette absence gêne le début de relance de l’investissement, celui qui devrait autrement avoir lieu une fois le pic d’innovation passé, et qui vise à réduire les coûts de production – et qui est par ailleurs censé entraîner l’approfondissement de la dévaluation du capital. Quand la vague d’innovation a fini de reculer, les conditions ne sont alors toujours pas propices à la relance de l’investissement. Un choc d’ordre géopolitique (ou pandémique…) peut contraindre à investir, même sans accumulation nette.

Quand la crise arrive, la contestation qu’elle engendre dépend entre autres de l’uniformité de la classe travailleuse : si la majorité des employés ne se sent pas immédiatement affectée, une solution politique ‘de gauche’ peut être évitée – il y a donc là un rôle pour les crises lentes. Sinon on peut stimuler le nationalisme (dénonciation du Traité de Versailles en Allemagne après la première guerre mondiale) et/ou diviser la gauche en laissant sa frange extrême s’agiter. Dans ce dernier cas, la gauche modérée devient plus acceptable pour le capital, mais on compte surtout sur la guerre – qui transmute l’antagonisme de classe en patriotisme – pour discipliner la population. La guerre aussi un moyen de retarder l’arrivée de la ‘gauche’ au pouvoir, cependant moins efficace après une crise brutale comme celle des années 1930. Une issue victorieuse et sans dommages économiques majeurs semble tout de même propice à la droite (comme aux USA après 1945).

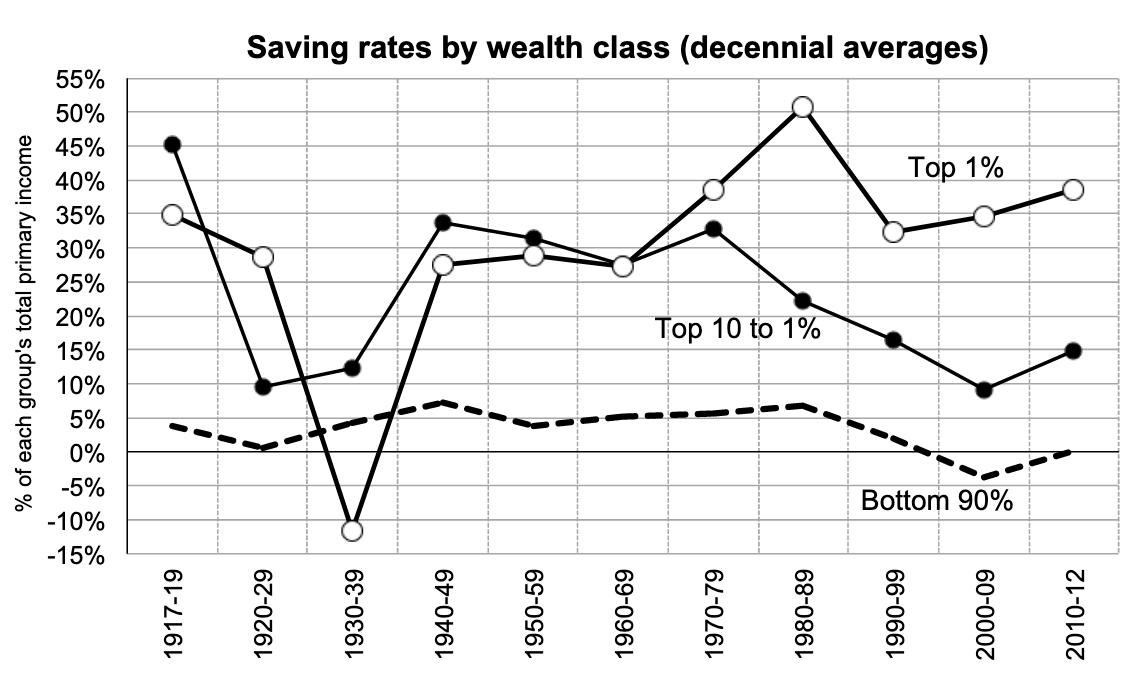

dépenses alternatives

Le niveau de vie a-t-il naturellement tendance à progresser avec la productivité, en l’absence d’une hausse du chômage ? Certes un gâteau plus gros sera plus facilement partagé, mais d’autre part le maintien d’une demande suffisante, si elle ne doit pas provenir des travailleurs, tend à dépendre d’une augmentation des dépenses publiques – or celles-ci sont vécues comme une ponction dans la plus-value (on notera au passage que ce prélèvement doit être proportionnel à la dépréciation du capital, elle-même liée aux gains de productivité). C’est donc peut-être la crainte de l’expansion du rôle de l’État par les détenteurs de capitaux qui favorise la montée du niveau de vie. Les milliers de milliards de dollars ‘injectés’ par les banques centrales depuis la crise des subprimes en 2007, sont un cadeau fait aux riches, auxquels elles ont acheté des obligations à un bon prix. Les États n’en ont pas profité pour financer leur dette outre mesure, avec pour conséquence des taux d’intérêt nominaux négatifs pour les obligations de plusieurs États de premier plan à partir de 2019.

Si le niveau de vie ne suit pas, la croissance de la productivité a des chances de faire monter le sentiment d’injustice. Par ailleurs, si la grève générale ne demande techniquement pas de moyens particuliers, reste que la dynamique qui peut y mener (des grèves se généralisant – dans un contexte d’activité économique productive) repose en partie sur une crainte assez faible de perdre son emploi, ce qui signifie plein-emploi et/ou temps de travail ajustable (on peut faire le choix de ne pas imiter ses voisins dans leurs dépenses et privilégier le temps de loisir – ou d’organisation). Enfin, la propagande par le fait peut soit pousser à accroître les dépenses de sécurité, soit favoriser des réalignements politiques : les cibles (industriels…) vont chercher à nouer de nouvelles alliances afin d’isoler les fauteurs de troubles. On peut le constater empiriquement à la couleur des gouvernements européens des années 1970 et 1980 : dans les pays où les entreprises ont fait l’objet de nombreuses attaques physiques durant les « années de plomb », la gauche a eu davantage accès au pouvoir – dans le contexte du déclin de la contestation de masse➤➤. Au Royaume-Uni, l’élection de Thatcher semble ne pas avoir permis une réduction des attaques, dont le volume est moyen sur presque toute la période considérée.